国家安全是中国式现代化行稳致远的重要基础。2025年是国家安全法颁布施行10周年,4月15日将迎来第十个全民国家安全教育日。今年“4·15”活动主题为“全民国家安全教育 走深走实10周年”。家国安宁、你我守护。让我们汇聚“你我他”力量,营造“天天都是4·15”浓厚氛围,携手推动大安全理念深入人心,同心筑牢国家安全东南屏障。

当实验室数据成为境外黑客的猎物,当社交媒体定位暴露军事禁区坐标,当“学术交流”沦为情报渗透的伪装——国家安全早已突破传统战场,潜入大学生的科研、社交与价值观战场。

2025年全民国家安全教育日到来之际,我们聚焦当代青年的“安全盲区”,解码国家安全与个体命运的深层关联。

一、国家安全

从宏大叙事到微观生存

再定义:国家安全的20维战场

《国家安全法》定义的20个核心领域(政治、军事、国土、经济、文化、科技、网络、生态、资源、核、海外利益、太空、深海、极地、生物、人工智能、数据安全等),已构成一个立体化生存网络。

-科技安全:实验室未发表的论文、专利数据可能成为技术博弈的筹码

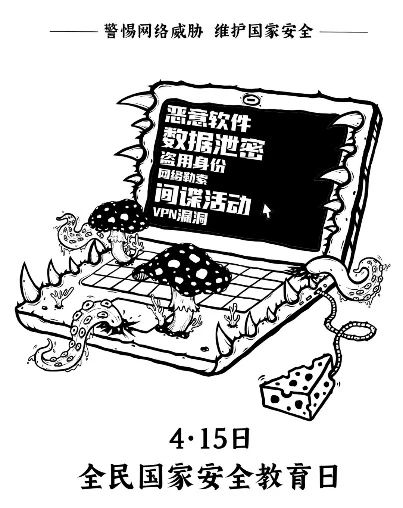

-数据安全:校园WiFi、人脸识别系统的漏洞可能引发蝴蝶效应

-生物安全:跨国网购的“异宠”可能携带外来入侵物种

青年关联度量化报告

78%的境外网络攻击瞄准高校科研机构(参考《2024中国网络安全白皮书》)

63%的大学生曾接触过未核实背景的“国际学术合作”邀请

二、校园场景

那些被忽视的“高危动作”

学术领域

科研无国界,但数据有主权

论文发表陷阱:某高校团队因在预印本平台提前公开量子计算研究成果,导致技术路径被境外机构抢先注册专利

设备使用风险:使用海外开源代码库时,需警惕隐藏的恶意程序(如某AI模型训练框架被植入后门)

社交网络

你的随手拍可能成为情报拼图

地理信息泄露:无人机航拍校园时意外捕捉到周边军事设施轮廓

舆情操纵链:境外组织通过“高薪兼职”招募学生转发特定话题推文,制造社会对立

国际交流

糖衣炮弹下的认知战

文化渗透案例:某留学生社团以“民主研讨”为名,诱导学生撰写批评国内政策的调研报告

学术资助黑幕:某境外基金会以“青年学者计划”为幌子,要求签署数据共享协议

国际交流

糖衣炮弹下的认知战

文化渗透案例:某留学生社团以“民主研讨”为名,诱导学生撰写批评国内政策的调研报告

学术资助黑幕:某境外基金会以“青年学者计划”为幌子,要求签署数据共享协议

三、认知升维

从被动防御到主动建构

法律武器库

《反间谍法》:明确“网络间谍行为”界定,违规提供数据最高可判无期徒刑

《数据安全法》:要求科研机构建立数据分类分级保护制度

技术防御矩阵

科研场景:使用国产加密软件传输实验数据,定期进行网络安全渗透测试

日常防护:关闭手机定位权限,对敏感建筑照片进行模糊处理

价值观护城河

批判性思维训练:识别“学术自由”、“普世价值”话语体系下的意识形态陷阱

文化自信建构:参与“非遗数字化保护”等实践,强化文化主权意识

四、深度行动指南:

从认知到实际的“四维防线”

1科研安全防线

论文发表陷阱:某高校团队因在预印本平台提前公开量子计算研究成果,导致技术路径被境外机构抢先注册专利

设备使用风险:使用海外开源代码库时,需警惕隐藏的恶意程序(如某AI模型训练框架被植入后门)

2网络素养防线

社交媒介:朋友圈晒图需模糊化处理校园内的特殊建筑(如核工程实验室、气象观测站)。

技术防御:定期更新杀毒软件,警惕伪装成“学术资料”的钓鱼邮件(如附件名为“论文参考.zip.exe”)。

3国际交流防线

学术合作:签署涉外合作协议时,需通过学校国际处审查条款,避免隐含数据共享陷阱。

留学安全:入境他国时慎带中药制剂、植物种子,避免触犯《生物安全法》。

4思想认知防线

意识形态批判:警惕以“学术自由”为名否定中国特色社会主义制度的讲座、书单。

历史纵深教育:通过“总体国家安全观”理解新疆反恐、南海维权等事件背后的国家安全逻辑。

结语

国家安全不是抽象概念,而是嵌入在每一次实验数据存储、每一场国际对话、每一条朋友圈中的具体选择。作为“Z世代”大学生,我们既是国家安全的受益者,更是捍卫者——以科学精神筑牢技术防线,以法治思维划定行为边界,以历史自觉守护文明根脉。